補助犬の学習会を開催しました

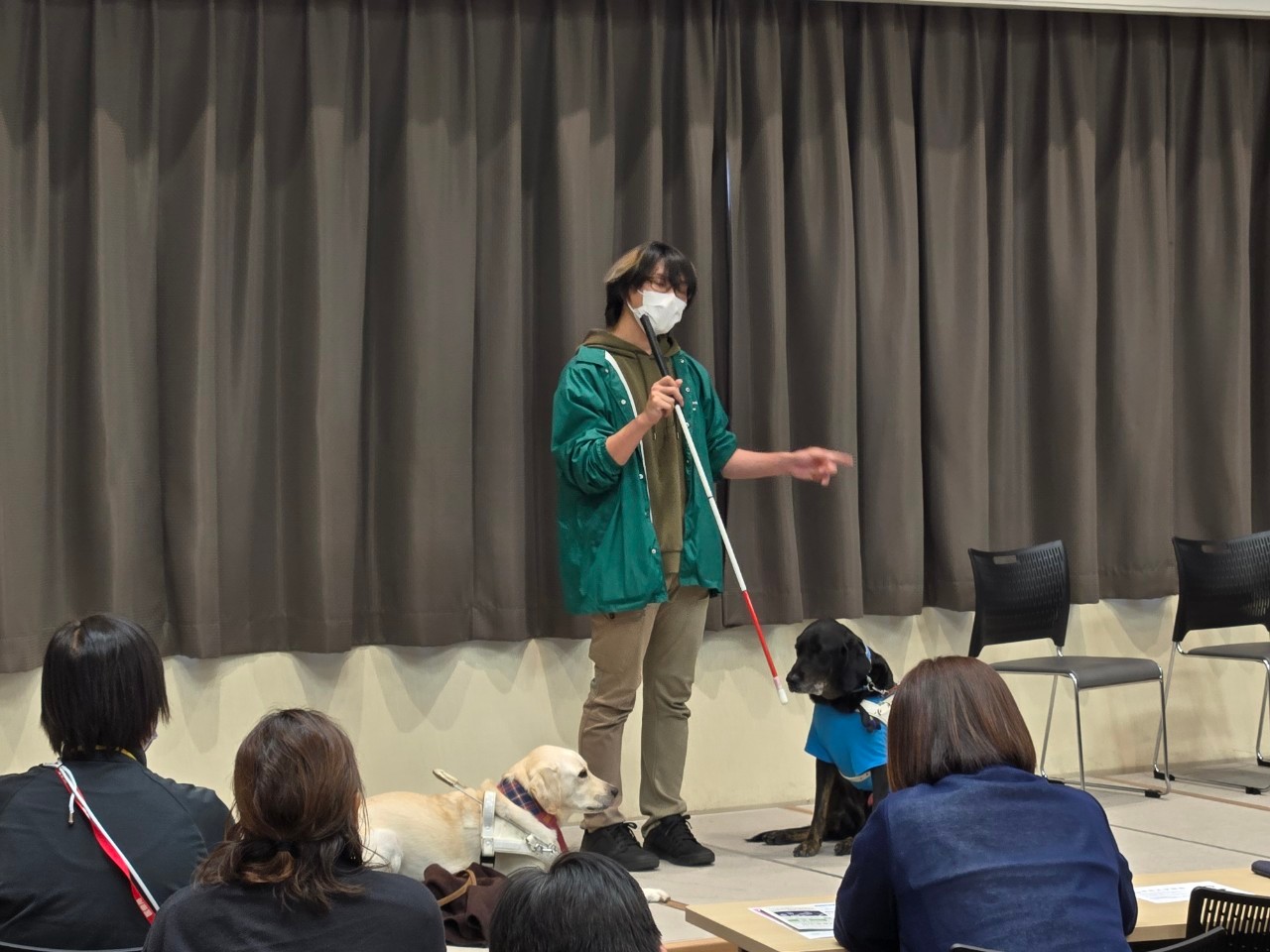

- 身体障害者補助犬法に基づき、施設内への身体障害者補助犬の受け入れが義務化されています。 病院内にスムーズに補助犬を受け入れるため、12月2日に盲導犬訓練所「日本ライトハウス」より講師とデモンストレーション犬のジョアくん(黒い子)、オクトくん(白い子)を招き学習会を開催し、55名が参加しました。

視覚障害者の視界を知る

一言で視覚障害と言っても様々で、全盲の人は視覚障害者の1割ほどで9割の人は何らかの形で眼から情報を入手できます。見えにくい人たちの視力や見え方が人によって違うことを改めて知る機会となりました。

実際に体験ゴーグルを着用し視野狭窄の状態を体験しました。安全で短い距離であっても、「移動が怖い」という視覚障害者共通の不安を体感しました。

白杖の役割と盲導犬の仕事

白杖はシンボルとして周囲への助けやお知らせの役割、移動・歩行の手助けの役割があります。盲導犬の仕事は白杖と同じです。交差点や段差があると盲導犬は止まって知らせるなど盲導犬ユーザーのサポートをする大切な仕事をしています。

仕事中の盲導犬(ハーネスをつけた)には、触れたりじっと見つめたりせず、遠くからそっと見守ることが大切です。

補助犬受け入れのルールを整備します

また、当日は普段触れ合うことのできない盲導犬と触れ合う時間もあり、職員の癒しの時間にもなりました。

今回の学習会をうけて病院として補助犬受け入れのルールづくりをすすめていきます。